01-HZPO-R.Strauss-Vienna Phil Fanfare

02-HZPO-Handel-Hymn No.1-Zadok The Priest

03-HZPO-Handel-The Creation

04-HZPO-Mozart-Magic Flute Overture

05-HZPO-Mozart-Magic Flute-The Birdcatcher am I

06-HZPO-Mozart-Magic Flute-Hell;s Vengeance Boils in My heart

07-HZPO-Wagner-Perlude Opera Lohengrin

08-HZPO-Wagner-Tanhausser -Arrical of the Guests

09-HZPO-R.Strauss-Vienna Philharmonic Fanfare in F major

10-HZPO-Liszt-Ave Maria II

11-HZPO-Verdi Grand Final Second Triumph-March

12-HZPO-J.Strauss Furious Gallup, Op.114

13-Encore-1

14-Encore-2

Microphones:

Neumann KM183

Mic amplifiers 话筒放大器:

Chandler-TG2-EMI

A/D converter 模数转换器:

Prism Sound Orpheus

DAW 数字音频工作站:

Pro-Tools 11 HDX

Monitoring equipment 监听系统:

AKG K271

SENNHEISSER HD700

BAREFOOT MM27 Gen2

PMC OB2 & SOVEREIGN單端後級ETERNITY

Cables线材:

Power Cable电源线:Siltech Classic Anniversary Series

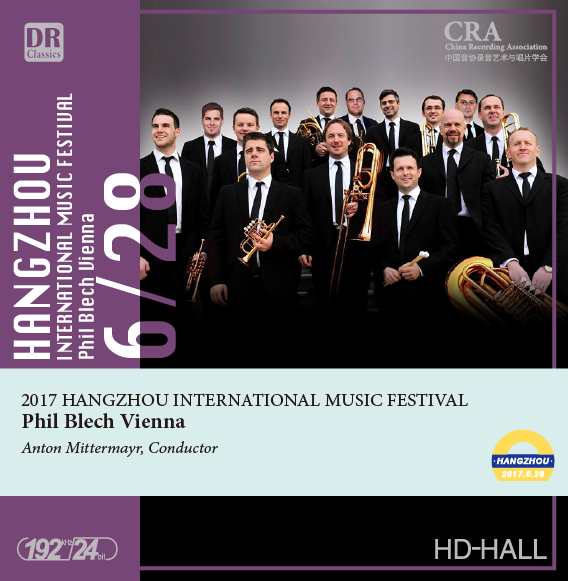

2017杭州(国际)音乐节奥地利维也纳爱乐铜管重奏团音乐会

维也纳爱乐铜管重奏团

-------------------------------------艺术家简介-------------------------------------

维也纳爱乐铜管重奏团

在维也纳爱乐于2010年的一场巡回演出中,几位乐团的管乐和打击乐音乐家决定建立一个铜管乐和打击乐的重奏团体。音乐家们希望通过自己的铜管重奏团把维也纳风格的重奏音乐传统传承下去,并将其推动发展。维也纳爱乐铜管重奏团phil Blech Wien 由此应运而生。

维也纳爱乐铜管重奏团由15位欧洲优秀音乐家组成,分别是五位小号演奏家,三位圆号演奏家,三位长号演奏家,一位大号演奏家,两位打击乐演奏家以及一位指挥。他们是维也纳爱乐乐团及维也纳各大交响乐团的铜管及打击乐声部首席。多位成员担任维也纳音乐学院及各所音乐学院的终身教授。

音乐家们通过它们饱满而又柔和的音色表现出专属于维也纳这个音乐之都的美妙旋律。

从成立到现在,短短七年时间里,维也纳爱乐铜管重奏团以及在其音乐领域里获得很好的声誉。

乐团制作出版了多张专辑,于2013年出版的威尔第及瓦格纳作品改编的专辑,以及2015年的圣诞特辑广受好评,在欧洲音乐市场的反响热烈。

维也纳爱乐铜管重奏团深受欧洲各大音乐节欢迎,多次受邀在各大音乐节期间举办专场音乐会。

同时乐团也在欧洲每年定期举办巡回音乐会,深受欧洲观众热爱。

更多

更多

理查德·施特劳斯:为维也纳爱乐乐团而作的团曲

乔治·弗里德里希·亨德尔:《加冕赞美诗》祭司撒督

约瑟夫·海顿:《创世纪》选段“伟业已然成就”

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特:《魔笛》序曲

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特:《魔笛》咏叹调“我是快乐的捕鸟人”

沃尔夫冈·阿玛迪乌斯·莫扎特:《魔笛》咏叹调“夜后的复仇”

理查德·瓦格纳:歌剧《罗恩格林》,第三幕选段

理查德·瓦格纳:歌剧《唐豪瑟》选段,入境的客人

理查德·施特劳斯:F大调维也纳爱乐乐团而作的团曲

李斯特:《圣母颂》II

朱塞佩·威尔第:歌剧《阿依达》选段,凯旋曲

约翰·施特劳斯:《热情的加洛普》,作品第114号123

-------------------------------------作曲家简介-------------------------------------

理查德·施特劳斯 Richard Strauss (1864-1949)

1864年生于慕尼黑,其父是宫廷乐队的圆号手,五岁开始作曲,十岁前就写了《节日进行曲》和《木管小夜曲》。后入慕尼黑大学学习,中途辍学,去曼宁根乐队担任著名指挥家比罗的副指挥,后任正指挥。

在乐队里,他受第二小提琴手、音乐哲学家里特的影响,要求“以李斯特、柏辽兹及瓦格纳的作品为榜样来表达音乐”。从此,专注于交响诗的写作,作有《唐·璜》、《堂·吉诃德》、《死与变形》、《英雄生涯》以及《家庭交响曲》等九部交响诗及其他管弦乐曲。

1900年后专心于歌剧创作,写了《莎乐美》、《埃列克特拉》、《玫瑰骑士》等十四部歌剧。他的创作以色彩艳丽、形象生动、手法新颖而著称。

乔治·弗里德里希·亨德尔 George Frideric Handel(1685-1759)

著名的英籍德国作曲家。生于德国哈勒,师从管风琴家查豪学习作曲,后在教堂内任管风琴师及艺术指导。因爱世俗音乐,乃于1703年迁居汉堡——当时唯一有民族歌剧的德国城市,开始从事歌剧的创作。1706年后,在汉堡威尔及伦敦两地进行创作,不久成为英国的音乐权威人士。1717年定居英国,1726年加入英国籍。一生共创作了《阿尔西那》、《奥兰多》等四十六部歌剧,除五部外,其余均在伦敦创作。后因反对势力迫害,作品遭禁演,剧院被迫倒闭。从三十年代末开始,从事于没有舞台表演的清唱剧创作。

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

奥地利作曲家,欧洲维也纳古典乐派的代表人物之一。在幼年时被誉为“音乐神童”,作为古典主义音乐的典范,他对欧洲音乐的发展起了巨大的作用。莫扎特毕生创作了754部作品,622部已完成,132部未完成,其中包括22部歌剧、41部交响乐、42部协奏曲、一部安魂曲以及奏鸣曲、室内乐、宗教音乐和歌曲等作品。

约瑟夫·海顿Joseph Haydn(1732-1809)

奥地利作曲家约瑟夫·海顿是“维也纳古典乐派”的杰出代表,十八世纪欧洲最著名的音乐家之一。他的音乐作品体裁广泛,涉及声乐、器乐各个领域,尤其对交响乐和弦乐四重奏的形成、完善和发展方面有着突出的贡献,是世人公认的“交响乐之父”和“弦乐四重奏奠基人”。他晚年创作的十二部《伦敦交响曲》和大型清唱剧《创世纪》、《四季》以及《皇帝四重奏》等作品,代表了他一生创作的最高成就。

理查德·瓦格纳 Richard Wagner (1813-1883)

十九世纪欧洲最著名的浪漫派作曲家之一,同时又是一位影响巨大的歌剧改革家。他一生所作的大量艺术探索与实践,给后代作曲家带来了不可泯灭的影响。同时因为他在政治、宗教方面思想的复杂性,成为欧洲音乐史上最具争议的人物。歌剧作品有《黎恩济》、《漂泊的荷兰人》、《汤豪舍》、《罗恩格林》等,管弦乐作品有《齐格弗里德牧歌》。

弗朗茨·李斯特 Franz Liszt (1811-1886)

著名的匈牙利作曲家、钢琴家、指挥家,伟大的浪漫主义大师,是浪漫主义前期最杰出的代表人物之一。他生于匈牙利雷汀,六岁起学钢琴,先后是多位钢琴名家的弟子。十六岁定居巴黎。李斯特将钢琴的技巧发展到了无与伦比的程度,极大地丰富了钢琴的表现力,在钢琴上创造了管弦乐的效果,他还首创了背谱演奏法,他也因在钢琴及以上的巨大贡献而获得了“钢琴之王”的美称。

朱塞佩·威尔第 Giuseppe Verdi (1813-1901)

意大利作曲家,1813年出生于意大利北部布塞托附近的一个小酒馆经营者家庭。13岁开始学音乐,1832年投考米兰音乐学院,未被录取,后留在米兰向斯卡拉歌剧院的音乐家(拉维尼亚)学习音乐。1842年,创作了他的第二部歌剧《那布科王》,演出异常成功,一跃而成意大利第一流作曲家。当时意大利正处于摆脱奥地利统治的革命浪潮之中,他以自己的歌剧作品《伦巴底人》(1848)、《厄尔南尼》(1844)、《阿尔济拉》(1846)、《列尼亚诺战役》(1849)以及革命歌曲等鼓舞人民起来斗争,因之获得“意大利革命的音乐大师”之称。共写了26部歌剧,7首合唱作品

约翰·施特劳斯 Johann Strauss(1825-1899)

奥地利著名的作曲家、指挥家、小提琴家。他自幼酷爱音乐,7岁便开始创作圆舞曲,一生写了四百多首乐曲,包括圆舞曲、进行曲以及其他音乐体裁的乐曲,其中以《蓝色多瑙河》《维也纳森林叙曲》《春之声》等曲最为著名。这些作品优美动听、充满生活气息,反映了人民群众热爱生活、乐观向上的思想感情,深受人民群众喜爱,他由此被人们称为“圆舞曲之王”。

更多

更多